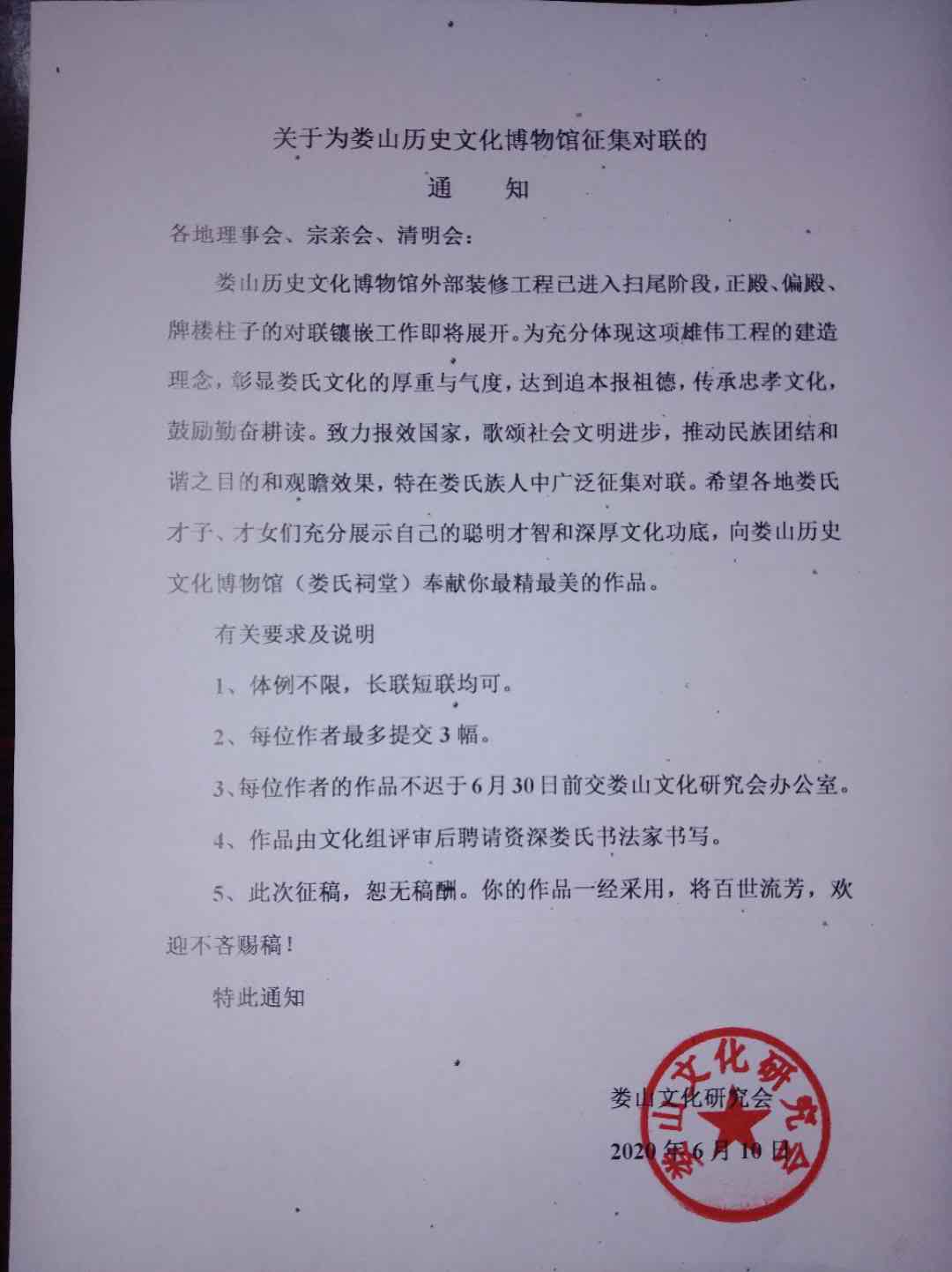

发掘娄氏文化 弘扬娄山精神

文/ 娄作清

履历封建社会,与天斗,与地斗,与人斗的家族史,必定是丰富多彩的家族文化,她伴随着家族的悲欢离合,滋润着坚实的族氏理念,是家族的宝贵精神财富。真实的家族史记载,在封建社会,能引领族祊后裔坚韧屈强团结拼搏,为家族、民族、国家作出人间奇迹。在中国共产党领导的社会主义社会,能给族中后裔发掘族氏文化,吸取精华,弘扬族氏精神,丰富地方文化、民族文化,留下考证之据,为践行伟大中华民族复兴梦作贡献。

闻弱弟封以桐也叛裔邦之恭也自大子以上且隆其本父犹必欲固宗祊以笃云礽之观法大宗小宗而厚德之以颂曾上之玄等俱属后裔龙不纪其友派而示陆也耶爱稽始祖籍本湖广麻城县人氏因军民失哉远去西土自娄天胤由贵州桐梓县并业兹地迄今人丁浩繁自始祖天凰迁墓於桐梓县阳宅之后大祭园如不烈其缘由而祖宗之本常明也其自属始已辈坟茔灰颏未能迁前有玄孙听朝经理众房同娄以为碑序

道光贰拾四年洗月上原日众房同人立

这一百七十个字的碑序,向我们娄氏后裔展现了祖宗娄氏家族也有悲欢离合,敬祖孝宗的史实;展示了遵家法,守国法,明事理,做良民,安本分,忍为上的美德;揭示了刚正不阿,团结拼搏,和睦共事,勤劳营生,勤俭节约的精神品质;闪烁着敢为人先,艰苦创业,求实创新的绚丽的娄氏文化。

映射出了始祖娄天胤从湖广麻城县以“开业兹地”西迁入播,当“人丁浩繁”,政治经济社会适宜时,始祖娄天凰才以躯骨西迁入播的史实。也潜含着,为什么西迁入播,不像有的氏族那样从麻城直接西迁入川东。浅析可知,大抵与娄天福始祖的曾孙娄殿邦祖或其前或其后入播,且受朝庭封赏相关吧!不然与谁并业呢!在封建社会,没有族亲,姻缘关系,难于并业。

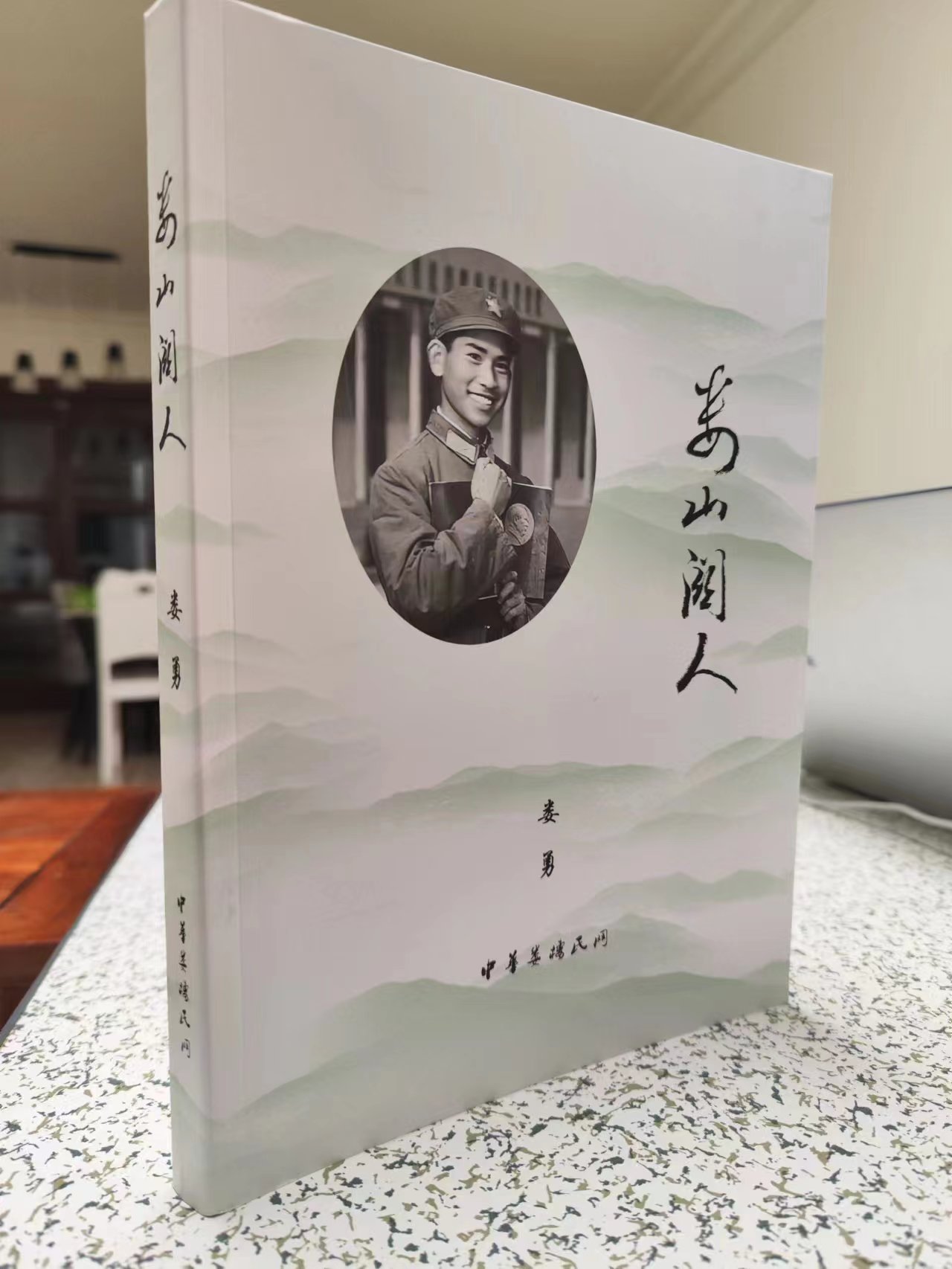

史实虽简短,但可以旁释眼目而今两个方面的疑问。一是娄义志著《娄氏入播与夜郎边的开发》一书第七十六页提及的几问:“娄殿邦与梁宗理死后,其娄氏后裔是否离开过归化司呢?如果没有离开,为什么家谱中缺十三世呢?为什么后来家谱从娄华国起才开始记载呢?为什么现在娄氏家谱记载的娄氏人员都是娄华国之孙道字辈五房的后裔呢?”二是娄义志在《桐梓娄氏迁徙简史》一文中所述的“目前安顺娄氏族人是否全部属娄珊后裔,安顺、桐梓娄氏族人存在争议。”也能旁释,改朝换代已近五百年,娄华国还能顺理成章承袭封地归化司还籍桐梓之迷。

这个史实还可以说明,在始祖天胤,先祖殿邦当令时期,娄氏家族在中华大地是望族,是军,是民,虽无法确证,但贵州桐梓的战事已平息,是他们及后裔的大本营,应是确切无疑。始祖天福、天凰、天胤是否同祖原衍嫡系?只有上朔考证几辈,若有史实则明。始祖天胤,先祖殿邦谁先入播,谁是上娄化里,谁是下娄化里,谁籍宗祠水坝塘,谁籍宗祠万兴场,尚难有史实确证,但他们以桐梓为中心向川黔滇幅射,也应是确切无疑。

碑序还有一个地理、事理隐含,留给我们娄氏后裔去推测。“始祖籍本湖广麻城县人氏因军民失哉远去西土”陈述了去西土的直接原因。很明显,去沛县、去太原远比去西土桐梓方便,为什么不去,却偏来贵州桐梓。不难悟测:娄天胤可能是军人,自动解甲入播“并业兹地”。在家法、皇法总揽全局的封建社会,山高皇帝远,时有家法大于皇法,利于避事。或沛县、太原没有家,或有家战乱未平息,方投奔桐梓殿邦祖名下,或先于殿邦祖入播避事。到底怎样,不妨访湖北麻城县娄听朝后裔,查祖宗碑文,或其它史料有可能晓明。

碑序还告诉我们,我们娄氏先祖善于“打游击”,哪里生存环境好,就“打到”哪里去,并留人守好“根据地”,当新的“根据地”繁荣牢固时,不但迁来宗祊后裔,还要迁来祖宗墓室,或者逝后直接迁葬,始祖娄天凰是迁墓,先祖娄联位是迁葬。这就让我们不难悟明,川黔滇娄氏族人非天字辈一祖之后裔,但川黔滇娄氏族人原源于贵州桐梓确切无误。也让我们由衷感慨:娄氏源衍,幅员广阔,盘根错节,根深叶茂。

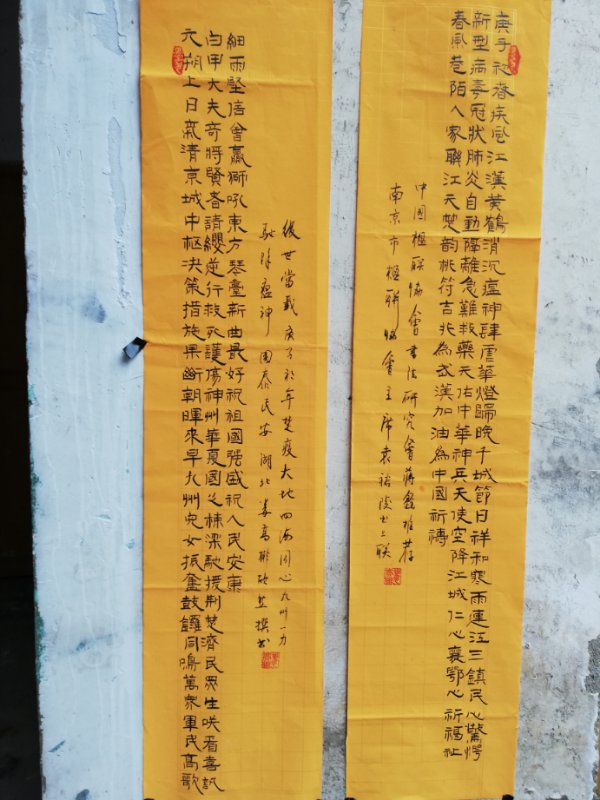

娄义志以科学求实求真的态度,对先祖殿邦逝后到华国祖承袭封地归化司,近五百年的这段族史,提出了“这是需要今后继续研究和考证的课题。”这个提议,很有历史意义,很有远见卓识。循根问祖,执根索源,在始祖天福、天胤、天凰之上的师德远祖之上,必定还有我们娄氏的根祖。因为中华姓氏文化源延五千年,师德远祖才离我们一千一百多年,远没有上朔到成姓归宗的时代,根祖毕现,不过难有这样的史实可考证。娄山文化研究会,研究娄氏家族史,已经走出了夜郎边,走出了川黔滇,迈向了全国,将研究家族史向研究中华民族史推进,是一个承前启后,继往开来的举措,功在千秋。在党的十九大精神指引下,在盛世的今天,继续联系全国娄楼姓氏释解我们娄氏的始祖在何地,时有何业,何功,有何悲欢离合,从而系统脉承发掘娄氏文化,弘扬娄山精神,进一步融入中华民族文化研究。

作者简介:娄作清,重庆人,大学文化,曾任高中教师、教导主任、副校长、校长兼支部书记,退休后积极投入传统文化的研究,现任娄山文化研究会副会长。

阅读 次